Цветы - белые.

На тихой глади озера или речного залива изредка можно увидеть розетку плавающих листьев чилима. На черешках листьев вздутия, заполненные воздухоносной тканью. Благодаря таким пузырям растение плавает. Летом (июль-август) в пазухах листьев появляются цветки с четырьмя белыми лепестками. Они немного выступают над водой.

Осенью созревают плоды водяного ореха. Одно растение даёт 10-15 плодов. Они очень тяжелые, и когда стебель с листьями отмирает, плоды падают на дно, где и прорастают. Причём у прорастающего семени сначала появляется стебель, а не корень, как у большинства других растений. Корень начинает свой рост вверх, а потом изгибается и идёт книзу. Нитевидные корни взрослого растения прикрепляют его к грунту. Внутри плода белое вкусное семя.

Посадка: в непромерзающий водоём с толстым слоем плодородного грунта - орехи просто бросают на подходящую глубину. Если водоём без грунта, то орехи сажают в контейнер и топят в таком виде. Зимой орехи можно держать дома в холодильнике, в банке с водой, весной они сами начинают прорастать.

Уход: постарайтесь собрать зрелые орехи.

Размножение: семенами (приобретённые весной плоды бросают в воду).

Сроки сбора: Август - Сентябрь.

Использование: подходит для любых водоёмов, но не везде воспроизводится. Орехи едят отварными, сырыми и печёными.

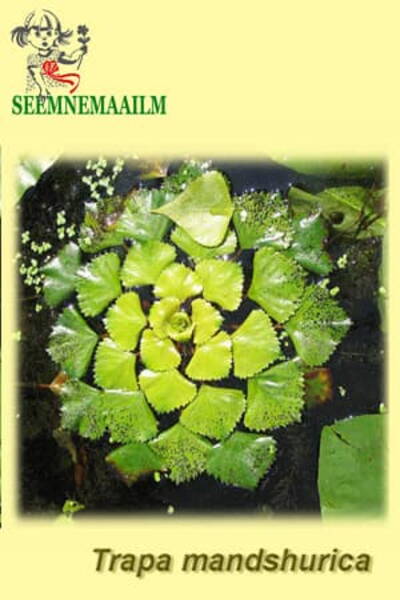

Однолетнее растение из семейства Дербенниковые. Листовые пластинки образуют ясную розетку; они 3-6 см мириной, широкояйцевидные, зубчатые, снизу довольно густо волосистые; черешки тоже волосистые, вздутые. Цветки довольно густо волосистые. Плоды крупные, четырёхрогие, по верхним рогам 4-5,5 см шириной, 2,2-2,5 см высотой, с жёсткой оболочкой. Верхние рога слегка загнуты вверх на концах, у основания с широкими валиками, сверху с более или менее заметным углублением, снизу с главным сильно выраженным ребром; основание ореха ясно очерченное валиком, широкое.

Тело ореха с многочисленными рёбрышками и бороздками, резко выраженными. Боковые рога сверху и снизу почти гладкие немного меньше главных; от тела ореха отделяются ясно выраженной ямкой, полуокруженной валикообразным возвышением. Шейка 2-3 мм высотой, коронка крупная с бороздками и ребрышками 8-14 мм шириной.

СХОДНЫЕ ВИДЫ: по форме плодов близок к Trapa kozhevnikoviorum, от которого отличается более мощно развитой скульптурой, наличием шейки и очень хорошо развитой коронки.

МЕСТО ОБИТАНИЯ: произрастает в старицах и озёрах на глубине до 200 см.

* Название «рогульник» связано с особенностями строения плодов, на которых образуются твердые изогнутые выросты, формой напоминающие рога. Все рогульники — однолетние, свободно плавающие или укореняющиеся водные растения. На систему рода Рогульник сколько ботаников — столько мнений.

Самым простым из них является признание его монотипным, т. е. состоящим всего из одного вида — рогульника плавающего, отличающегося огромным разнообразием.

Некоторые предлагают выделить из него рогульник вырезной (Trapa incisa), живущий в Китае, Корее и Японии а в России встречающийся на Дальнем Востоке (по Амуру и его притокам, в Приморском крае) и в Краснодарском крае (видимо, как заносный). Отличается небольшими очень характерными плодами, внешне напоминающими голову быка.

Третья группа учёных разделяет рогульник плавающий на множество (от 45 и более!) мелких видов и подвидов, отличают щихся размерами и количеством «рожек», и тогда появляются водяные орехи алагырский, астраханский, Кожевниковых, азовский, окский, русский, северный, сибирский и т. д. и т. п., короче говоря, как в средневековой Европе — если есть у тебя три курятника, ты уже король (в смысле есть хоть какие-то морфологические отличия в строении «рогульки» oт «чистопородного» рогульника плавающего, а также более или менее выраженный небольшой ареал — значит, ты самостоятельный вид).

Например, у водяного ореха, произрастающего в Сибири, рожек 6 и расстояние между ними достигает 6 см. А у ореха Максимовича цветы крохотные, а плоды безрогие. Все виды могут обитать в одном водоёме, опыляться одними и теми же пчёлами, но при этом признаки вроде бы не смешиваются.

Мелкие плоды ореха Максимовича распространяются, когда отрываются и плывут по течению. А вот крупные тяжёлые тонут и погружаются в ил. Их разносят животные, которые переходят реки вброд. Именно для зацепления и нужны этому ореху «рога». Когда численность копытных снижается, то и ареал erо распространения сужается. Вторая основная функция рогов — зафиксировать плод в грунте.

Листья у рогульников двух типов — подводные и поверхностные. Подводные почти супротивные, линейные. Плавающие на поверхности очередные или спиралевидно расположенные, образующие розетку, с длинными черешками и листовой пластинкой, очень похожей на лист берёзы. В черешках есть воздух, позволяющий растению плавать. В подводных узлах образуются специальные листовидные перисторассечённые или нитевидные органы, поднимающиеся до водной поверхности.

Цветки одиночные, образуются в пазухах верхних листьев, белые, с 4 лепестками. Плод — костянка с двумя или четырьмя острыми рогами образующимися из чашелистиков. За эти рога чилим называют ещё и чёртовым орехом.

Водяной орех растёт в озёрах, заводях и старицах медленно текущих рек, вырастает до 5 м в длину. Растение представляет собой стебель, который плавает в воде. Его корни прикрепляются ко дну наподобие якоря. Крепится он за прошлогодний орех или при помощи нитевидного буроватого корня. В случае подъёма уровня воды (например, во время половодья) растение отрывается от грунта. Однако оно не гибнет, а продолжает свободно плавать по поверхности воды. Как только его корни снова попадают на грунт в мелкой воде, оно укореняется.

Цветки водяного ореха одиночные, с белыми или прозрачными лепестками, время цветения приходится на май или июнь. Цветки появляются над водой лишь в утренние часы или вечером. Плод крупный, достигает 4-5 см длиной, черно-бурого цвета, с наростами, напоминающими загнутые рожки (этими шипами-крючками созревшие орехи прикрепляются ко дну водоёма), несёт одно костянкообразное семя.

Созревшие плоды, падая в ил, не теряют жизнеспособности на протяжении десяти лет. Скорлупа их исключительно твёрдая. Зачем семенам чилима такая мощная защита?

Дело в следующем. В Евразии чилим распространен от бассейна Дуная до Калининградской области, в лесостепных областях европейской части России, в северном Казахстане, на юге Западной Сибири. Горы Центральной Азии для него непреодолимы, зато в бассейне Амура расположен самый крупный фрагмент ареала на территории России. На самом деле этот фрагмент является лишь северной частью куда более обширного ареала, охватывающего восток Китая, Юго-Восточную Азию и даже Индию.

Обитают водяные орехи и в водоёмах Восточной Африки (например, название известного всем опытным аквариумистам «цихлидного» озера Ньяса означает «жилище водяного каштана»). Именно там, на юге, и становится очевидным истинный смысл «железобетонных» плодов этого растения. Ведь тамошние водоёмы существуют только во влажный сезон, а затем пересыхают. Оставшиеся в этом месте плоды должны сопротивляться и засухе, и многочисленным желающим полакомиться их сочным питательным содержимым. Неудивительно, что оболочка у них столь тверда. А для того чтобы надёжнее сохранить за собой местообитание, водяные орехи идут на дополнительную хитрость — каждую весну (или, как в тропиках, каждый влажный сезон) прорастают не все семена, а лишь часть их. И если вдруг растения в этот сезон не смогут дать семена, популяция всё равно не пропадёт — на следующий год взойдут другие. Так же, например, поступает вьюнок посевной: семена одного года всходят порциями на протяжении 10 и более лет.

Ядро водяного ореха по форме округлое или сердцевидное (по величине как большой лесной орех). По мере созревания плодов они, вследствие накопления органических веществ, становятся более тяжёлыми, опускаются на дно и начинают подтягивать за собой и всё растение: это указание к началу сбора. Сбор плодов водяного ореха проводят в конце лета и осенью. Часто их берут немного недозрелыми, пока те не оторвались и не легли в ил. Из ила тоже можно собирать, но это менее удобно.

Люди с древнейших времен сталкивались с водяным орехом. Его находки на стоянках первобытного человека известны с раннего палеолита, например в свайных постройках. Размеры запасов говорят о том, что растение играло роль, аналогичную роли картофеля в наше время. В истории известны случаи, когда водяной орех спасал людей от голода. Раскопки показывают, что на Руси в X—XII вв. употребление водяных орехов было распространено очень широко. Их ели, как каштаны, или сушили, толкли и добавляли в муку. Есть свидетельства, что ещё в XVIII в. водяные орехи разводили на Украине в прудах и на побережье Каспийского моря.

Чилим пользовался большой популярностью в России, и на стихийных рынках продавался в огромных количествах. До начала XX в. на Рязанщине плоды чилима были важной статьей дохода приокских деревень. Их ели сырыми, добавляли в муку и доставляли на ярмарки возами. А в южной Сибири водяные орехи часто и вовсе заменяли зерно в муке. В настоящее время растение почти вышло из употребления, только в Поволжье ещё можно наблюдать, как его плоды изредка едят дети.

Помимо запекания и перемолки в муку на Руси чилим приготавливали особым способом. Его прямо в скорлупе засаливали в слабом рассоле, что придавало орехам пикантный вкус.

В начале XX в. в дельте Волги чилим рос в изобилии, а ближе к Московской губернии начал вымирать. Позже, когда наступили тяжелые времена, водяной орех практически повсеместно уничтожили. Его использовали для выпечки хлеба, в медицинских целях — растение буквально спасало людей от гибели в военные и послевоенные годы. К середине XX в. его занесли в Красную книгу. А к 2008 г. рогульник снова распространился по всей территории России, и из перечня редких растений его вычеркнули.

Если в СССР растение пытались вырастить искусственно, то в Австралии его безжалостно уничтожали. Оно практически полностью заполнило пресные водоёмы, настолько ему подходил стабильный климат, поэтому местные и начали его уничтожать. В страну были ввезены травоядные рыбы, и ещё неизвестно, как их присутствие скажется на подводном мире этого континента.

Чилим разводят на острове Шри-Ланка, в Японии, Китае, Индии и на юге Африки, до устьев реки Замбези.

Особенно растение популярно в Индии. Именно там из муки водяного ореха пекут лепешки, варят похлебки. Индусы особенно любят его с пряностями. Хлеб из него очень напоминает пшеничный. Орехи или размалывают в муку на ручной мельнице, или кладут на ночь в воду и наутро разминают в тесто. По вкусу хлеб из чилима похож на пшеничный. Собранные осенью орехи, которые предназначены для весеннего посева, закапывают на зиму в землю.

В Китае культивированный рогульник маринуют, из вытяжки делают микстуры, которые потом успешно экспортируют, из коробочек чилима изготавливают сувениры, покрывая их лаком, и используют в декоративных целях для украшения жилых помещений.

На Кавказе плоды водяного ореха используют и для производства сахаристых веществ (кондитерских). Его варят вместе с мёдом или сахаром и получают вкусный высокопитательный калорийный продукт.

Чилим можно употреблять в сыром виде, запекать или отваривать в солёной воде. Ядра размалывают в муку, варят, жарят, консервируют. Орехи запекают, как картофель в костре (только предварительно следует сделать надрез на скорлупе: мякоть плодов сочная, и, если пренебречь этой рекомендацией, чилим «взорвётся», как попкорн).

Из чилима готовят пюре, добавляют его в салаты и выпечку, тушат с овощами, используют в десертных блюдах. Мука из чилима по питательности сравнивается с пшеничной.

Азиаты в качестве закуски практикуют поджаренный и подсоленный орех. Сейчас в Азии очень распространены консервы из очищенного водяного ореха — солёные или маринованные орешки в жестяных банках. Их добавляют во многие блюда юго-восточной азиатской кухни, от супов и суси до мясных и рыбных блюд.

Водяной орех может заменить картофель в супе. Плоды орехов добавляют в свежие салаты из огурца, редиса и капусты. Усиливают вкус рогульника пряные травы, сельдерей, репчатый лук и чеснок. Вкус чилима сравнивают с фундуком, с жареным каштаном и даже с бурым рисом, он отлично сочетается с острыми пряностями и сладостью мёда.

Хранить плоды водяного ореха нужно в прохладном месте (холодильнике или погребе), неочищенными, предварительно завернув в хлопковую ткань. Вообще хранится он плохо, поэтому лучше употреблять его свежим.

Чистят орех обычным способом: чуть подсушивают и раскалывают кожуру, под которой находится плотная белая мякоть со сладковатым привкусом.

Сырые плоды нравятся не всем. Из-за высокого содержания крахмала и дубильных веществ во рту появляется ощущение некоторой стянутости, как после хурмы. Поэтому предпочтительнее тепловая обработка или маринование. Чистить орехи лучше перед самым употреблением. Если это сделать заранее, то мякоть быстро подсохнет и вкусовые качества заметно снизятся.